热门关键词:

在户外照明领域,LED手电筒凭借高效节能、寿命长久等优势成为主流选择。其核心组件——LED灯泡的电压参数直接影响设备性能与使用安全。本文将系统解析不同功率下LED手电筒的工作电压范围及应用场景,帮助读者深入理解这一关键技术指标。

基础工作电压区间

根据行业通用标准,大多数常规LED手电筒采用3-3.5V直流供电。这一数值相当于两节五号电池串联后的输出水平,既符合人体安全电压规范,又能保证基础照明需求。例如,当电流为20mA时,对应功率仅0.06W,可提供约7流明的光通量——这相当于阅读灯级别的柔和光线,适合近距离补光场景。若将电流提升至60mA,则功率增至0.2W,亮度跃升至20流明左右,足以覆盖日常徒步路径的照明需求。而达到350mA大电流时,功率突破至1W,此时光通量可达100流明,已能满足应急情况下的大范围搜索照明。

值得注意的是,这种低电压设计并非偶然。制造商通过精密电路控制,确保即使在电池电量逐渐衰减的过程中,仍能维持稳定的发光效率。就像家用插座通过变压器适配电器需求一样,LED模块内部的恒流驱动芯片会动态调节电流输入,使电压波动对亮度的影响微乎其微。

大功率型号的特殊配置

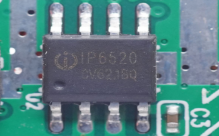

对于专业级强光手电而言,技术门槛显著提升。这类产品普遍搭载功率超过0.5W的大功率LED光源,为实现高亮度输出必须配备复合式散热结构。想象一下汽车发动机的冷却系统:多层铝基板如同散热鳍片,将热量快速传导至外壳;主动式风扇或热管设计则进一步强化温控能力。与此同时,专用恒流供电电路扮演着“智能管家”角色,精准管控每一丝电能流向,避免因过载导致的光衰现象。

此类设备的电压上限通常控制在4.5V以内,这与多节锂电池组的最大放电平台相契合。以三串锂离子电池为例,满电状态下总电压约12.6V,但经过降压转换后供给LED的实际工作电压仍保持在安全阈值内。这种设计既保证了超高亮度(可达数千流明),又规避了高压触电风险,堪称工程学的精妙平衡。

并联电路的应用实例

某些特殊设计的LED手电筒采用多灯珠并联方案。以搭载5只LED灯泡的典型机型为例,每颗灯珠独立运行于3V/0.04A工况,整体形成0.2A总电流与0.6W功耗的配置。这种分布式供能模式类似于家庭电网中的分路供电:即便某个支路出现故障,其他回路仍能正常工作,极大提高了系统的冗余度。更巧妙的是,通过光学透镜的聚光效应,多点光源融合成均匀光斑,消除了传统单灯头存在的暗角问题。

在实际使用中,用户可以根据场景需求灵活切换模式:弱光模式下仅激活部分灯珠延长续航时间;强光模式则全功率启动满足远距离照射需求。这种智能化调控机制,恰似交响乐团中不同乐器组的协作演奏,共同演绎出丰富的光影变奏曲。

色温选择与视觉体验

除了硬性参数外,光色表现也是重要考量维度。市场上主流的暖白光(约2700K)营造出温馨舒适的氛围,如同黄昏时分的自然光照;而冷白光(5000K以上)则呈现清冽通透的视觉效果,更适合需要高对比度的作业环境。两种色温的选择并非简单的审美偏好,而是基于人眼视觉特性的科学决策:暖色调降低瞳孔收缩频率减轻疲劳感,冷色调增强物体轮廓辨识度。

这种人性化设计思维贯穿整个产品开发周期。工程师们犹如调色师般精心调配光谱曲线,既要保证显色指数达标,又要兼顾能源效率最大化。就像烹饪大师把控火候一样,他们通过微调掺杂工艺改变半导体材料的禁带宽度,从而精确控制发射光子的能量分布。

安全规范与标准体系

贯穿所有设计的红线始终是安全标准。从国际电工委员会(IEC)到各国强制性认证体系,都对便携式照明设备的绝缘防护、电磁兼容提出严格要求。特别是针对儿童使用的款式,额外增加了防误触保护结构和短路自动切断功能。这些看不见的安全屏障,如同隐形守护者默默捍卫着用户的用电安全。

在材料选用上同样体现环保理念。无铅焊料、可回收塑料外壳的应用,使产品生命周期结束后能够顺畅进入循环经济体系。这种绿色设计理念,正推动着整个行业向可持续发展方向转型。

通过对LED手电筒电压体系的深度剖析可见,这项看似简单的技术背后蕴含着复杂的系统工程思维。从微观层面的半导体物理特性到宏观层面的热管理方案,每个环节都经过精心计算与反复验证。正是这种对细节的极致追求,造就了现代照明工具卓越的性能表现和可靠的安全保障。