热门关键词:

车载充电器作为现代出行的必备工具,其便利性毋庸置疑,但围绕它是否真的适合给手机充电的争议从未停止。今天我们从技术原理、使用场景和潜在风险三个维度展开深度剖析,帮助读者建立科学认知。

一、核心优势:移动场景下的高效补给站

车载充电器的本质是将汽车电瓶的直流电转换为适合电子设备使用的稳定电源。得益于点烟器接口的广泛适配性,这类设备如同“能量驿站”,在长途驾驶、野外作业等场景中发挥着关键作用。例如在跨城通勤时,手机电量从20%充至80%仅需半小时左右,相当于为数字生活搭建了临时充电桩。更值得关注的是,主流产品普遍配备过载保护电路与保险装置,如同给电流戴上“安全带”,有效防范短路引发的安全隐患。

对比家用充电器,车载方案的最大魅力在于灵活性。无论是穿梭于城市高架桥还是驰骋在盘山公路,只要车辆处于启动状态,就能随时激活充电功能。这种“即插即用”的特性使其成为商务人士差旅、家庭自驾游的标配装备。特别是支持多口输出的USB型车充,可同时为导航仪、行车记录仪和手机供能,宛如车内的能量调度中心。

二、隐形杀手:被忽视的损伤链条

便利背后暗藏危机。劣质充电器堪称电池寿命的第一大敌——其粗糙的电路设计如同失控的水闸,导致输出电压在波动中反复冲击电池电芯。实验数据显示,长期使用不符合标准的设备充电,手机锂电池容量衰减速度会加快,这相当于每年损失近两个月的使用时长。更危险的是过热隐患:当环境温度超过45℃时,某些金属材质的外壳可能化身“导热板”,加速电解液蒸发造成永久性损伤。

充电习惯同样是重要变量。许多人习惯在发动机熄火后继续听歌充电,这种行为实则是在透支汽车电瓶的生命。就像让马拉松选手背着沙袋冲刺,频繁深度放电会使铅酸电池内部极板硫化,最终导致启动困难甚至报废。而边充电边运行大型应用的操作,则会让手机变成“双面夹心饼干”——外有高温炙烤,内有电流激荡,双重压力下电池活性物质加速脱落。

三、破局之道:构建安全充电生态

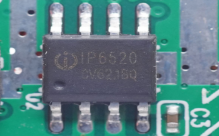

要化解这些矛盾,关键在于建立三层防护体系。首先是硬件筛选关卡:必须选择通过3C认证的品牌产品,重点考察其是否具备智能识别功能与恒温控制模块。优质充电器如同精密天平,能自动调节输出参数匹配不同设备的电气特性。其次是环境管理策略:夏季停车时应将设备移至阴凉处,冬季则要避免在零下环境中暴力唤醒“休眠”的电池。最后是行为规范养成记:坚决杜绝上车前预插充电器、下车后遗忘拔线等危险动作,这些细节失误可能造成电路板永久性损坏。

对于追求极致的用户,可采用“分段式充电法”。即在行驶过程中完成主要电量补充,抵达目的地前半小时切换至涓流模式。这种渐进式充能方式既保证效率又兼顾健康,如同中医调理讲究的“文武火候”。同时建议每月进行一次完全充放电循环,帮助电池记忆最佳工作区间。

站在技术演进的视角观察,新一代车载充电器已开始融入智能芯片与物联网技术。它们不仅能实时监测电池状态,还能通过APP推送优化建议。这种主动干预机制标志着行业正从单纯的电力传输向健康管理转型。当我们学会与科技共生,那些曾经困扰用户的隐患终将成为历史注脚。毕竟,真正的便捷从来不是以牺牲安全为代价的交易,而是科技与人性的完美平衡。