热门关键词:

在当今移动设备高度普及的时代,车载充电已成为驾驶场景中的刚需。许多车主习惯在行驶途中为手机补充电量,但关于这一行为是否会导致汽车电瓶亏电的疑问始终存在。事实上,答案并非简单的“是”或“否”,而是需要结合车辆状态、充电设备特性以及使用习惯等多重因素综合分析。

汽车电瓶与手机电池的“能量天平”

汽车电瓶的容量通常在45-60安时(Ah)之间,而智能手机电池普遍不足20瓦时(Wh)。换算成直观比例,相当于一个装满水的浴缸与一杯水的差距。普通车载充电器的功率约为2.5瓦,这意味着连续充电10小时仅消耗25瓦时的电量——还不到汽车电瓶总储电量的1%。这种微小的能量消耗,在发动机运转持续发电的情况下,如同从流动的溪流中舀一瓢水,几乎不会影响整体水位。但需注意的是,若车辆熄火后持续充电,则相当于仅从静态水池中取水,长期如此可能导致池水见底。

发动机状态:电力系统的“开关阀”

当车辆启动时,发电机输出的电压维持在13.8-14.4伏,不仅能满足车载电器需求,还能为电瓶补充能量。此时使用车载充电,相当于在自来水管道畅通时接水,系统会自动保持压力平衡。实验数据显示,以普通5V/1A充电器为例,行驶状态下充电对油耗的影响可忽略不计——相当于百公里油耗增加不到0.01升。但若在熄火状态下充电,电瓶将独自承担供电任务。例如为3000mAh的手机充满电,约消耗12瓦时电量,相当于汽车电瓶总储量的0.2%-0.3%。虽然单次消耗不大,但若频繁操作,如同反复从储蓄账户中小额取款,最终可能导致余额不足。

充电设备的“质量密码”

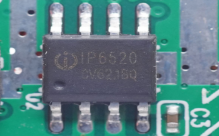

市场上车载充电器质量参差不齐,劣质产品可能引发连锁反应。合格的充电器内置过载保护电路和保险装置,能将汽车12V电压稳定转换为5V输出,误差控制在±5%以内。而劣质产品可能出现电压波动,轻则导致充电效率下降20%-30%,重则使输出电压飙升至7V以上——相当于用高压水管给气球灌水,极易损伤手机电池的化学结构。某实验室测试显示,长期使用劣质充电器可使锂电池循环寿命缩短40%,表现为一年后电池健康度可能跌破80%。

环境因素的“隐形调控”

极端温度会显著改变充电效率。当车内温度超过35℃时,锂电池内部电解液活性增强,充电速度可能提升15%,但伴随的副反应会加速电极材料损耗;零下环境中,电池内阻增大导致充电效率骤降50%以上,如同在冰冻管道中艰难输水。建议在夏季充电时开启空调将温度控制在25℃左右,冬季则建议预热车厢后再连接设备。此外,同时运行导航、视频等高耗电应用时,系统整体功耗可能增加3-5倍,此时充电效率会相应降低。

科学充电的“黄金法则”

启动优先原则:确保发动机运转后再连接充电设备,避免“只取不存”的用电模式。

设备甄选标准:选择带有QC3.0/PD协议认证的充电器,其转换效率可达90%以上,较杂牌产品节能20%。

负载管理策略:充电时关闭非必要应用,屏幕亮度调至40%以下,可降低整体功耗约1.5瓦。

时间控制节点:熄火后充电不超过30分钟,这个时长足够补充20%-30%电量而不至于过度消耗电瓶。

通过理解这些原理,车主可以像调节汽车空调一样精准掌控充电过程中的能量流动。现代车辆的电量管理系统已能智能分配电力资源,只要遵循基本规范,车载充电完全可以成为安全便捷的能量补给站。下次插入充电线时,不妨观察电压表指针是否稳定在13V以上——这个简单的动作,就是守护双方电池健康的第一道防线。