热门关键词:

DC-DC降压电路作为电子设备中关键的电能转换单元,其核心组件——芯片与电感的发热问题始终是工程师们关注的焦点。当电流穿梭于精密电路时,这些看似沉默的元件实则经历着一场“热舞”,而如何掌控这场舞蹈的节奏,则决定着整个系统的可靠性与寿命。

一、输入输出压差:隐形的热量推手

在降压过程中,若输入电压远高于目标输出值,多余能量会以热能形式肆意释放。以TPS70930DBVR芯片为例,其热阻达212°C/W,意味着每消耗1瓦功率就将产生212摄氏度的温升。这如同让水滴落在滚烫的铁板上瞬间汽化般危险——当电路承载0.1A电流且功耗约0.9W时,局部温度足以逼近芯片耐受极限。因此,设计之初便需权衡压差参数,优先选用开关电源模块替代传统线性方案,犹如用高效水泵替代人工提水,既节能又安全。

二、漆包线瓶颈:电感升温的内在诱因

深入观察电感结构不难发现,纤细的漆包线正是制约散热效率的关键。这类导线如同细长的毛细血管,在承载大电流时因截面积不足而急剧升温。想象一下,若将高速公路压缩成乡间小道,车流拥堵必然导致摩擦生热加剧。这种材料的局限性迫使设计师在选型时必须兼顾载流量与耐温等级,避免让娇嫩的“血管”成为整机热管理的阿喀琉斯之踵。

三、多维散热策略:构建热管理矩阵

面对发热挑战,现代工程学已发展出立体化的应对体系:

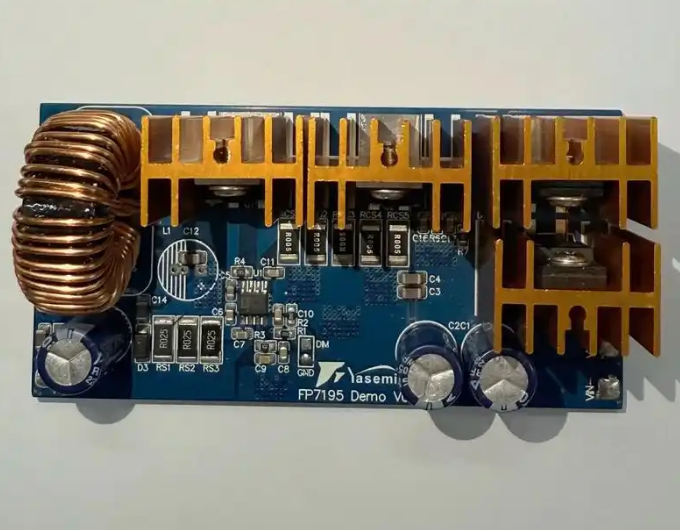

物理散热层通过加装金属散热片扩大表面积,宛如给芯片披上铠甲;配合强制风冷系统,如同为战场配备后勤补给车持续运走热量。

电气优化维度则体现在PCB布局艺术中——大功率器件分散排布避免热点聚集,恰似城市功能区划防止人口过密;关键引脚(如VIN/VOUT/SW)的铜皮加宽处理,犹如拓宽河道疏导洪峰。

智能温控机制更引入传感器实时监测,如同体温计时刻守护健康,动态调整负载电流实现主动降温。

四、材料科学赋能:从导热焊盘到多层板工艺

高端芯片自带的ThermalPAD堪称散热黑科技,80%热量由此垂直传导至各层电路板。这就像在摩天大楼内部搭建高速电梯,让热量快速抵达底层散热平台。而多层板的过孔设计则扮演着地下管网角色,将深层热量输送至表面散发。特别需要注意的是SW引脚的特殊待遇——适度增大其铜皮面积可提升散热效能,但过度扩张会引发电磁干扰,如同在精密仪器旁安装大功率喇叭般适得其反。

五、系统集成智慧:风扇与风道的协奏曲

对于复杂工况下的散热需求,风扇不再是简单的附加装置,而是需要精心编排的空气动力学乐章。将温度敏感元件置于气流上游,如同让老人孩子先上救生艇;大功率器件镇守下游,恰似消防员坚守火场前线。这种分级防护策略确保有限风量发挥最大效能,同时避免紊流造成的二次升温。更精妙的是,通过仿真软件预演空气流动路径,使每个散热通道都成为精准计算过的通风管道。

六、同步降压拓扑:效率革命的实践者

当下主流的同步整流技术彻底改变了传统续流二极管单向导电的模式,如同双向车道取代单车道,显著降低导通损耗。典型电路支持12V转5V/3.3V等常用电压转换,仅凭寥寥数颗外围元件即可实现高密度集成。这种架构不仅缩小了电路板空间占用,更通过减少能量损失间接抑制了发热源头,堪称从根源解决问题的典范。

在这场与热量博弈的技术演进中,工程师们正不断突破材料物理极限,重构电磁兼容边界。每一次散热方案的创新,都是对电子设备可靠性的提升;每处热设计的优化,都在延长产品生命周期。当我们揭开设备外壳,看到的不仅是跳动的电流脉搏,更是人类智慧驾驭能量的艺术结晶。