热门关键词:

BUCK降压电路作为电力电子领域的基础拓扑结构,其核心价值在于将高电压直流电源高效转换为低电压输出,这一特性使其成为现代电子设备供电系统的“心脏”。从手机快充适配器到工业机器人驱动模块,从LED照明系统到数据中心服务器电源,几乎无处不在的应用场景印证了它的技术普适性与工程重要性。

核心架构解析

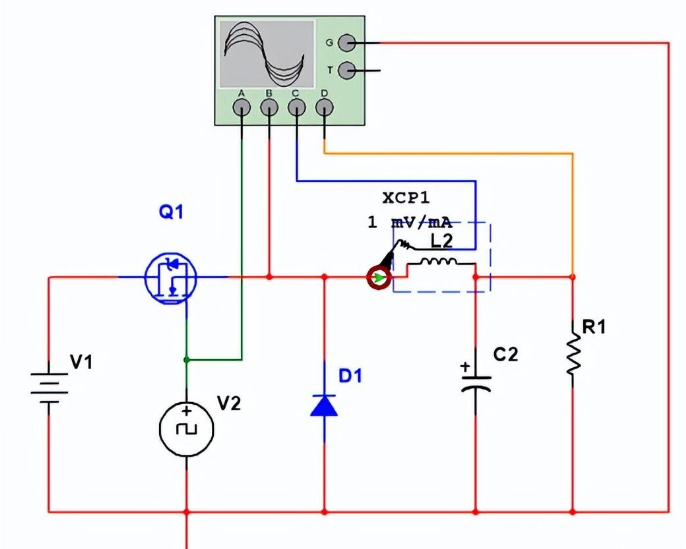

典型的BUCK电路由四大关键组件构成:开关管(通常选用MOSFET)、储能电感、续流二极管和滤波电容。这些元件如同精密协作的乐团成员——当开关管高频切换时,电感扮演着能量仓库的角色,在导通阶段储存来自输入源的能量;而在关断瞬间,它则化身为稳定器,通过释放存储的磁能维持电流连续性。这种动态平衡机制恰似水库调节水流的过程,既避免突发性断流造成的电压塌陷,又防止过度充能引发的浪涌冲击。

双阶段工作循环

整个转换过程可拆解为两个交替进行的物理过程。在导通阶段(Ton),输入电压直接作用于电感线圈,此时电流呈线性增长态势,如同给弹簧加压蓄能;同时输出电容开始充电,为负载提供即时功率支撑。转入关断阶段(Toff)后,电感两端极性反转形成反向电动势,驱动电流继续流向负载并通过续流二极管构成回路,这个阶段的能量释放类似于被压缩的弹簧回弹做功。根据伏秒平衡定律(Von×Ton=Voff×Toff),两个阶段的电压-时间乘积保持严格相等,这是实现精确降压的核心数学模型。

占空比调控艺术

输出电压与输入电压的比例关系遵循Vo=Vin×D公式,其中占空比D代表开关导通时间占总周期的比重。这相当于调整水龙头阀门开度来控制出水量——若将开关频率比喻为秒针走动节奏,那么占空比就是决定每次滴水量的精密调节旋钮。例如当D设置为0.6时,相当于每十次开关动作中有六次处于导通状态,最终输出电压即为输入电压的60%。这种数字化可控特性使得工程师能够像调音师般精准设定目标电压值。

三种运行模式对比

根据负载变化情况,电路会呈现不同的动态响应特征。在**连续导通模式(CCM)下,电感电流始终高于零点,如同高速公路上川流不息的车流;进入临界导通模式(BCM)时,电流恰好降至零即重新启动新周期,类似交通信号灯前的有序通行;而断续导通模式(DCM)**则表现为明显的电流间歇现象,犹如潮汐涨落般的自然节律。每种模式都有对应的适用场景:重型设备多采用CCM确保稳定性,低功耗物联网设备则偏好DCM提升效率。

同步整流革新

传统设计中使用普通二极管作为续流元件会产生约0.7V的固定压降损耗,而采用MOSFET构成的同步整流方案可将该损耗降低至毫伏级别。这项改进如同将老旧机械门锁替换为智能电子锁,不仅减少能量浪费,还能实现双向导电功能。配合PWM/PFM混合调制策略,现代BUCK变换器的转换效率可突破98%,相当于把原本散落的能量碎片重新拼凑成完整拼图。

工程实践要点

实际设计中需要考虑多重因素协同优化:电感值的选择直接影响纹波大小与响应速度,过大会导致动态响应迟滞,过小则加剧开关损耗;输出电容的ESR特性决定着高频噪声抑制能力;PCB布局中的寄生参数可能引发振荡问题,需要通过合理的走线规划加以规避。就像烹饪大师调配食材比例,工程师必须在电气参数间找到最佳平衡点,才能烹制出高效稳定的电源菜肴。

从电动汽车电池管理系统到可再生能源发电并网逆变器,BUCK电路以其卓越的电能转换能力和灵活的控制特性,持续推动着电力电子技术的边界拓展。随着碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料的普及应用,未来这类基础拓扑结构将在更高效率、更高功率密度的维度上实现突破,为智能制造时代注入新的动力源泉。