热门关键词:

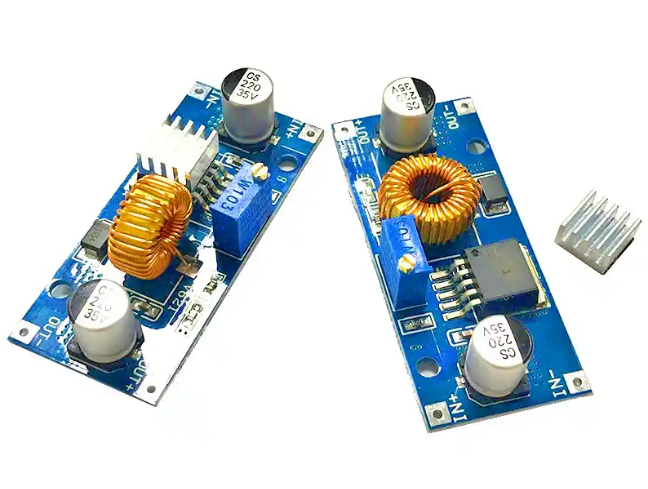

在DC-DC降压转换器的设计中,电感作为核心储能元件,其参数选择直接决定了电路的效率、稳定性与动态响应。工程师们常面临一个关键问题:究竟该选用多大的电感值才能兼顾性能与成本?本文将从原理到实践,为您系统解析这一难题。

一、电感的基础作用与选型逻辑

电感在降压电路中扮演着“能量仓库”的角色——当开关管导通时储存能量,截止时释放能量维持输出电压平稳。根据技术规格书的建议,通常存在一个推荐值范围可供参考,但这仅适用于常规工况。实际设计需结合工作模式(如PWM或PFM)、目标输出电压及负载特性进行动态调整。例如,若采用脉宽调制模式,较高的开关频率意味着更小的电感即可实现相同滤波效果,如同用高频振动替代低频捶打来传递力量。

二、核心参数计算方法

确定电感值的第一步是建立数学模型。典型公式涉及输入输出电压差、开关周期和允许的电流纹波幅度。以满载条件为例,需先计算流向电感的最大电流(等于输出电流叠加半倍纹波电流),再通过能量守恒定律推导出理论值。这个过程类似精确调配配方:过量会导致体积臃肿、成本攀升;不足则引发振荡加剧、效率暴跌。某些芯片数据手册已内置自动计算工具,但手工验证仍不可或缺,尤其面对特殊电源需求时。

三、电流承载能力的隐形门槛

除了数值本身,电感的饱和特性同样重要。设想一条高速公路,车辆密度超过承载量必然拥堵——当直流偏置磁场叠加交流分量接近材料居里点时,磁芯会突然失去导磁性能,造成灾难性失效。优质电感应能在全温域内保持线性区域,这要求设计师不仅关注额定电流指标,更要预留足够的安全余量。例如,若预期最大工作电流为2A,实际选型时应考虑至少2.5A规格的产品,如同为桥梁设计时预留应急车道。

四、纹波抑制的艺术平衡

输出电压的平滑度与电感量呈正相关,但并非越大越好。过大的电感会增加响应延迟,使系统对负载突变的反应变得迟钝,如同笨重的巨轮难以快速转向。工程师往往需要在纹波系数与瞬态恢复速度间寻找黄金分割点。测试数据显示,将纹波控制在输出电压的1%-3%范围内较为理想,此时既能保证视觉无闪烁的照明效果,又能满足精密仪器的信号完整性要求。

五、实战案例中的启示

某工业级电源模块开发实例表明,初始选用标准品电感虽能通过基础测试,却在高温环境下出现效率骤降现象。溯源发现,原方案未充分考虑温度引起的磁导率漂移。优化后的方案采用开放式磁路结构配合温度补偿材料,使电感在不同工况下均能保持稳定的阻抗特性。这个案例印证了理论计算必须与实测数据相结合的设计原则,如同建筑师既要遵循力学公式,也要实地考察地质条件。

六、多维度验证体系构建

成熟的选型流程应包含仿真预演、原型测试和量产追踪三个阶段。借助LTspice等工具可快速搭建电路模型,模拟不同工况下的电感行为;实验室环境中则需要使用高精度示波器捕捉电流波形,验证设计裕度;而在批量生产环节,还需监测元件批次差异带来的性能波动。这种层层递进的验证方式,恰似给飞行器安装多级降落伞,确保每个环节都有可靠的安全保障。

七、特殊场景应对策略

面对车载电子等严苛应用环境,设计师还需额外考虑振动耐受性和EMC兼容性。此时可能需要牺牲部分电气性能来换取机械强度提升,就像赛车手为通过崎岖赛道而降低底盘高度。采用灌封工艺、增加辅助固定装置等物理强化手段,往往能有效提升系统的整体可靠性。同时,合理布局PCB走线以减小环路面积,也是抑制辐射干扰的关键措施。

八、成本效益的终极考量

在满足电气规范的前提下,标准化物料总是首选。非常规尺寸或定制化电感虽然能带来性能优势,但会带来采购成本上升、库存管理复杂等问题。优秀的工程师如同精明的理财顾问,总能在性能需求与供应链成熟度之间找到最佳平衡点。例如,优先选用主流厂商的通用型产品,既保证供货稳定性,又能通过规模化生产降低成本。

九、未来趋势展望

随着氮化镓等宽禁带半导体材料的普及,高频化已成为电源设计的发展方向。这意味着同等性能下所需的电感体积将持续缩小,但对材料的温度稳定性和损耗特性提出更高要求。下一代电感技术可能会集成智能传感功能,实时反馈自身工作状态,为电源管理系统提供决策依据,如同给传统机械装上数字大脑。

十、常见误区警示录

初学者容易陷入两个极端:要么盲目追求大电感以求绝对稳定,导致系统响应迟缓;要么过度压缩成本选用临界值元件,埋下可靠性隐患。正确的做法是建立完整的选型档案,记录每次设计的得失经验,逐步形成企业级的知识库。正如老中医把脉问诊,经验丰富的工程师能通过直觉与数据的碰撞,快速锁定最优解决方案。

DC-DC降压电路中的电感选型绝非简单的数值代入,而是融合电磁学理论、材料科学与工艺经验的系统工程。只有深入理解每个参数背后的物理意义,才能在实际设计中游刃有余,创造出高效稳定的电源解决方案。