热门关键词:

在电子设备设计领域,DC-DC电源模块如同设备的心脏,负责将输入的直流电转换为不同电压等级的稳定输出。本文将从电路结构、设计规范到应用案例,为您拆解这类模块的核心技术要点。

一、DC-DC电源模块的“能量变形术”

DC-DC模块的升压原理类似于快速开关的水龙头:通过开关管的高速通断,驱动电感与电容组成的LC振荡电路,将低压直流电“泵送”至更高电压。例如某型号模块在3MHz高频振荡下,可输出17V电压。这种能量转换效率可达90%以上,远超传统线性稳压器,特别适合电池供电设备中延长续航的场景。

模块内部通常采用多级联动的设计,例如AH805与FP106组合方案,可将1.2-3V输入升压至5V后再次升压至12V,最终输出电流达5mA。这种分阶段升压结构如同接力赛跑,每级模块负责特定电压段的转换,既避免单级电路过载,又提升了系统稳定性。

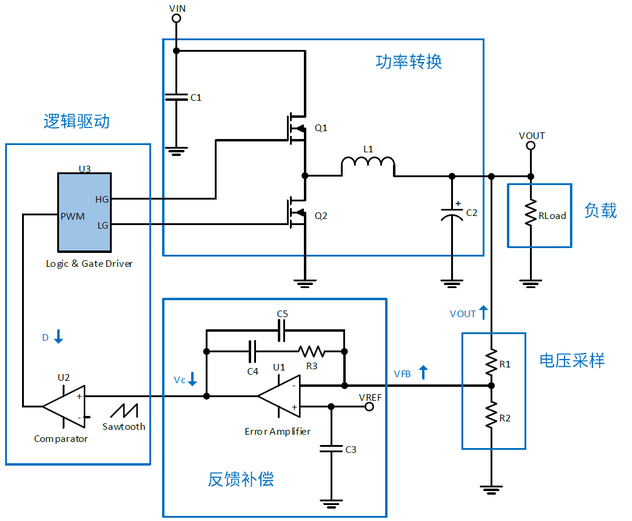

二、典型电路图的结构密码

在标准电路设计中,输入滤波电容如同“守门员”,负责吸收电源波动;功率电感则扮演能量暂存器的角色,通过磁能-电能交替存储实现电压抬升。关键元件布局遵循“近源原则”:开关管与电感距离控制在5mm以内,输出电容群呈星型排列,最大限度降低线路阻抗。

保护电路设计需重点关注三点:输入端加入TVS管防御电压浪涌,输出端配置可恢复保险丝防止过流,接地路径采用“单点星形连接”避免地环路干扰。这些设计细节如同给电路穿上防护铠甲,确保模块在异常工况下仍能安全运行。

三、PCB布局的隐形战场

高密度布线时,电流路径规划堪比城市交通网。功率回路需保持“短粗直”特性,线宽至少满足每安培电流40mil(约1mm)的载流量。反馈信号走线则要远离开关节点,建议采用“夹心层”布线工艺,用地平面实现电磁屏蔽。

噪声控制方面,可在芯片电源引脚旁放置0.1μF陶瓷电容作为高频噪声吸收器,同时在输出端并联10μF钽电容与100μF电解电容组合,形成覆盖全频段的滤波网络。实验表明,优化布局后的纹波电压可降低至原始值的1/3。

四、性能参数的场景化解读

以某5V/2A模块为例,其5mA待机功耗相当于让200部手机同时待机1小时仅耗电1度。而在极端-40℃至+85℃工作范围下,输出电压波动不超过±2%,这相当于在珠峰峰顶与吐鲁番盆地之间始终保持恒温箱的稳定性。

模块选型时需要计算“功率余量系数”:建议实际负载功率不超过标称值的80%。例如设计12V/5mA输出系统时,应选择额定电流≥6.25mA的模块。这如同为汽车选择发动机,保留20%动力冗余可显著延长使用寿命。

五、故障排查的黄金法则

当遇到输出电压异常时,可按照“三阶诊断法”排查:首先用示波器观察开关节点波形,确认振荡频率是否偏离设计值(典型误差应<10%);其次测量电感温升,超过60℃提示磁芯饱和;最后检测反馈电阻网络,1%的阻值偏差可能导致2%的输出电压偏移。

维修实践中,80%的失效案例源自焊接缺陷。建议使用热成像仪检查焊点温度分布,异常热点往往对应虚焊或过孔断裂。对于批量生产的产品,可在模块底部预置导热硅胶垫,使芯片结温降低15℃以上。

随着第三代半导体材料的应用,DC-DC模块正朝着高频化、集成化方向演进。设计者既需要深入理解经典电路原理,更要掌握与时俱进的工程实践方法,方能在效率与可靠性之间找到最佳平衡点。