热门关键词:

车载电子设备的蓬勃发展让“降压芯片”这一专业名词逐渐走进大众视野。许多人误以为所有车载降压芯片都能互相替换使用,实则不然。这种认知偏差如同认为不同型号的手机充电器可以随意混用——看似相似的外观下隐藏着复杂的技术差异。

一、为何不能简单通用?核心参数决定命运

从技术本质看,车载降压芯片承担着将车辆电瓶高压转化为设备可用低压的关键任务。但如同量身定制西装需要考虑身高体型般,芯片设计必须精准匹配特定工况:输入电压范围如同厨师对食材的适应性,有的只能处理8-120V区间(如惠海半导体H6253L),超出这个阈值就如同让咖啡机接入消防栓;输出功率则像水管粗细制约水流速度,3.3V/1.5A的配置若强行驱动大功率导航仪,便会像用吸管抽排洪渠般力不从心。这些参数构成的技术边界,使得看似相同的芯片在实际应用场景中表现出截然不同的性能特征。

二、功能配置的差异化拼图

现代车载系统对安全性的要求堪比银行金库管理。优质芯片往往集成多重保护机制:软启动功能犹如电梯缓速门开合,避免瞬间大电流冲击损坏电路;短路保护则像智能保险丝,能在异常发生时快速切断危险路径。以AH8363为例,其专为汽车环境设计的同步整流技术,不仅将能量损耗降至最低,更通过精密算法实现电压纹波控制,为车载摄像头提供稳定的“视觉神经信号”。这种将电力管理与智能控制深度融合的设计,绝非简单替换可比。

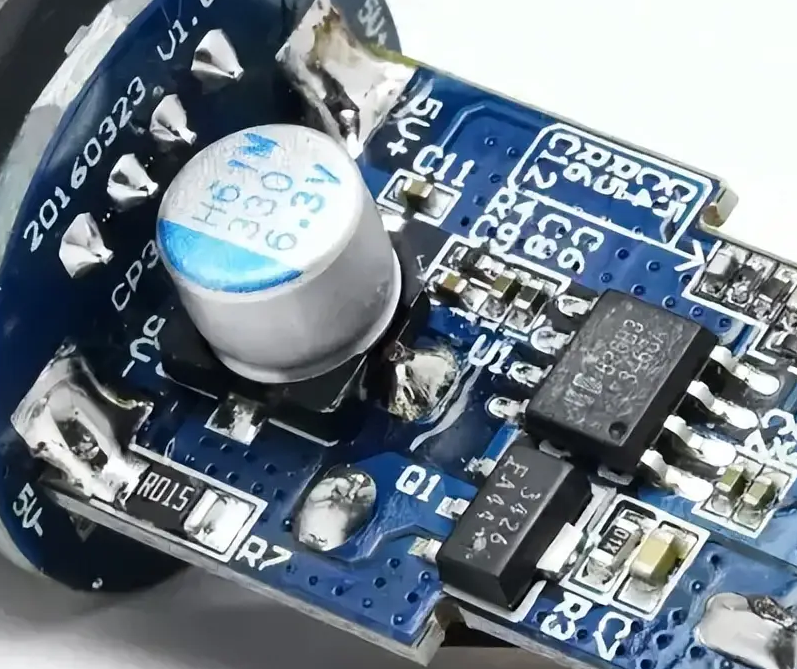

三、封装形式背后的工程智慧

物理尺寸的差异直接影响着系统集成的可能性。就像乐高积木的兼容性取决于凸点数量,芯片封装尺寸决定了它在电路板上的“居住空间”。某些超薄型封装适合紧凑的仪表台改造,而工业级大封装则为发动机舱内的高温振动环境而生。更关键的是散热设计——高功率场景下的芯片如同持续工作的炼钢炉,若无有效热管理方案,再好的性能也会因过热而大打折扣。这种机械结构与电气性能的双重考量,构成了芯片选型的重要维度。

四、协议支持的数字语言壁垒

在车联网时代,芯片间的通信遵循着严格的数字协议。这类似于不同国家使用各自的官方语言进行外交谈判,未经适配的“翻译器”(协议转换模块)将导致对话失败。现代车载系统普遍采用CAN总线或LIN协议进行数据交互,新型芯片还需支持OTA远程升级功能。若强行使用不支持特定协议的老款芯片,就如同让模拟信号收音机接收数字广播,看似连接正常却无法实现有效通信。

五、成本博弈中的平衡艺术

制造商在性价比与性能间走钢丝的过程充满智慧。高端车型可能选用军工级物料打造的芯片组,确保极端环境下仍能稳定工作;而经济型改装方案则会优先选择成本优化的基础款。这种选择如同装修房屋时挑选建材——大理石台面固然美观耐用,但预算有限时人造石材同样是理性之选。值得关注的是,随着半导体工艺进步,曾经高昂的保护功能正逐步下沉至中低端产品,这种技术普惠正在重塑市场格局。

深入剖析这些技术细节不难发现,车载降压芯片的选用绝非简单的“插拔游戏”。它需要工程师像指挥交响乐团般协调电压转换、功率分配、安全防护等多个声部,又要像建筑大师般统筹空间布局与散热设计。正是这些隐藏在电路板上的精密工程,支撑着现代汽车从代步工具向智能移动终端的蜕变。对于普通消费者而言,理解这些技术原理虽非必需,但在升级车载电子设备时关注芯片参数表,或许能避免盲目追求低价带来的安全隐患。毕竟,在关乎行车安全的领域,没有哪个细节真正微不足道。