热门关键词:

车载充电器已成为现代有车一族的必备配件,但其对手机电池的影响一直备受争议。今天我们就来深入探讨这个话题,帮助大家科学认知并合理使用这一工具。

电压差异:隐形杀手还是可控风险?

多数研究指出,车载充电器与手机原装设备的供电系统存在本质区别——前者依托汽车电瓶输出低压电流(通常为12V),而后者经过精密设计的恒流恒压电路调节。这种基础参数的错位如同用普通水管对接高压水龙头,短期应急尚可接受,但长期使用会导致电池内部锂离子排列紊乱,加速极板老化。想象一下每天用不同流速的水壶浇灌同一株绿植,根系必然承受额外压力。不过值得庆幸的是,优质车载充电器内置过载保护模块,能在一定程度上缓冲这种冲击。

使用习惯决定寿命长短

实验数据显示,偶尔应急充电的危害几乎可以忽略不计,真正需要警惕的是持续性错误操作。例如边导航边快充时,设备同时运行高耗电应用会迫使电池处于“双线作战”状态;高温环境下直接暴晒的车内犹如桑拿房,此时充电相当于给电池做高温瑜伽。正确做法应像呵护精密仪器般对待:避免在车辆启动瞬间插拔设备,防止电压浪涌损伤电路;充电完成后及时断开连接,让电池获得喘息机会。这就好比给手机安排规律作息,而非强迫它昼夜加班。

产品质量是核心防线

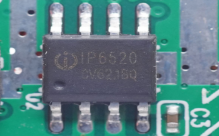

市场调研发现,三无产品的隐患远超想象——劣质电容可能引发短路起火,粗糙的滤波设计会让杂波直接冲击主板。选择通过3C认证的品牌产品至关重要,其内部的智能识别芯片如同经验丰富的管家,能自动匹配不同机型的最佳充电曲线。建议消费者将预算控制在主流价位区间,毕竟多花几十元获得的不仅是安全保障,更是对手机昂贵电池的投资回报。就像给爱车做保养不会吝啬机油钱,为电子设备选购合格配件同样必要。

场景化解决方案

针对长途驾驶场景,可采用“间歇式充电法”——每行驶两小时休息区停留时补充电量,既避免持续高温环境,又给予电池自我修复的时间窗口。城市通勤族则适合“浅充慢放”模式,保持电量在20%-80%的健康区间浮动。对于支持无线充电的车型,优先使用原厂认证的磁吸支架,这类装置往往集成温度监控功能,能在异常发热时自动降频保护。这些细节管理如同中医调理,重在阴阳平衡而非猛药去疴。

技术演进带来的新可能

值得关注的是,新一代氮化镓材料的普及正在改写行业规则。相比传统硅基元件,这种黑科技不仅能实现更小体积与更高效率,还能通过动态功率分配技术自动优化输出波形。部分高端车型已开始标配智能配电系统,可根据设备需求实时调整供电策略。未来随着车机互联程度加深,或许会出现基于大数据的个性化充电方案,让每台手机都能获得量身定制的能量补给计划。这预示着车载充电将从简单的电力传输进化为智能能源管理时代。

站在技术变革的十字路口,我们既要正视现有设备的潜在风险,也要看到行业进步带来的可能性。对于普通用户而言,关键在于建立正确的使用认知:既不过度恐慌也不盲目依赖,通过科学管理和合理预期,完全能够在享受便利的同时延长设备寿命。毕竟最好的保护措施,永远是使用者的智慧选择。