热门关键词:

随着新能源汽车和智能座舱的普及,车载充电已从简单的“插电即用”升级为融合安全、效率与智能体验的核心功能。消费者对快充的需求不再局限于功率数字,更关注协议兼容性、车规级可靠性以及多设备协同能力。这一背景下,车载快充芯片成为产业链竞争的关键赛道,其技术迭代正推动着从“功能满足”到“体验重塑”的跨越。

功率跃升:从“小水管”到“高压水枪”的进化

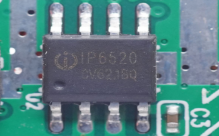

早期车载充电器常被诟病为“小水管式”慢充,而如今45W甚至50W高功率方案已成为主流。例如英集芯IP6529通过集成升降压控制器,实现45W输出,相当于在车载场景下为手机提供近乎桌面级快充的体验——一杯咖啡的时间即可让设备“回血”过半。大联大世平的Silver方案更进一步,采用50W无线充电设计,配合数字控制式Buck-Boost芯片MPQ4214,让无线充电也能达到有线快充的效率,彻底摆脱线材束缚。这种功率跃升背后,是芯片对电能转换效率的极致优化,如同将传统漏斗升级为高压输水管道,大幅减少能量损耗。

协议兼容性:打破“充电孤岛”的万能钥匙

快充协议碎片化曾是用户最大的痛点,不同品牌设备可能需要携带多个充电器。如今的车载芯片已实现全协议覆盖,以IP6557为例,其支持PD3.1、QC5、UFCS等十余种协议,相当于在充电芯片中内置了“多国语言翻译器”,无论手机、平板还是笔记本电脑,都能自动识别最佳充电方案。行业数据显示,仅2021年某单月PD协议芯片销量就突破千万颗,印证了市场对兼容性需求的爆发式增长。这种技术突破让车载充电从“挑食”变为“杂食”,用户再无需担心协议不匹配导致的“充电焦虑”。

车规级可靠性:极寒酷暑下的“钢铁战士”

普通消费级芯片在车载环境中可能因温度骤变、电压波动而罢工,而车规级芯片需通过更严苛的可靠性测试。以英集芯IP6529为代表的车载方案,能在-40℃至85℃环境下稳定工作,相当于同时经受北极冰川和撒哈拉沙漠的双重考验。这类芯片通常采用特殊封装工艺和冗余电路设计,如同给电子元件穿上“防弹衣”,确保急刹车、颠簸路面等场景下仍能稳定输出电力。

智能控制:从“机械开关”到“AI管家”的跨越

现代车载快充芯片已集成智能检测与功率分配功能。例如NXP S32K144主控MCU配合加密IC,可实时监测设备电量、温度等参数,像“充电管家”般动态调整输出策略。双口设计中更引入插拔检测技术,当同时接入两台设备时,芯片会自动分配45W+15W等功率组合,避免“抢电”现象。这种智能化演进让充电过程从“盲充”变为“懂你所需”的个性化服务。

产业链竞合:12强争霸下的技术博弈

当前快充芯片市场已形成南芯、英集芯、慧能泰等12家主流厂商的竞争格局,各家在PD3.1、PPS等新协议支持上展开技术竞赛。有趣的是,部分企业选择差异化路径:富满电子聚焦20W PD快充风口,以XPD7系列实现单月千万级销量;而维普创新等则深耕高压大功率方向,推动28V输出等前沿技术落地。这种“百花齐放”的竞争态势,最终推动车载快充方案成本下降30%以上,让高端技术更快普惠大众。

未来,随着800V高压平台车型普及和无线充电技术成熟,车载快充芯片将向“百瓦无线化”迈进。可以预见的是,当芯片、车企、电源厂商形成技术闭环时,车载充电体验会像“自动驾驶”一样,成为用户感知智能化的重要触点。而对于消费者而言,唯一需要准备的,或许只是对“充电五分钟,续航一整天”这种习以为常的未来报以期待。