热门关键词:

在新能源汽车与智能设备深度绑定的今天,车载充电已不再是简单的电力补充,而是构建移动出行生态的关键一环。华为88W车载超级快充的诞生,不仅突破了传统车载充电的功率边界,更通过技术创新与生态融合,为消费者打造了“行车即充电”的无缝体验。这一变革背后,是多种技术路线的博弈与突破,也是行业对效率、安全和兼容性的全方位探索。

全系800V架构:主流方案的潜力与优势

从当前技术演进趋势看,采用全系800V充电系统并兼容400V快充的方案一被视为最具推广价值的选择。这种设计如同高速公路上的双向车道——既能满足高性能电动车对高电压的需求,又可通过降压适配现有车型,大幅降低改造成本。其核心价值在于“向下兼容”,让新旧车型共享同一套基础设施,如同手机Type-C接口统一标准后的便捷互通。据测算,该方案可使充电速度提升近一倍,而用户无需担心设备迭代带来的适配难题。

协议战争:多品牌生态下的隐形战场

车载快充技术的复杂性还体现在协议兼容性上。主流厂商如公牛、博士、讯电等推出的产品虽均支持苹果、华为、小米等头部品牌的快充协议,但实际性能差异显著。以单口输出为例,博士以45瓦峰值领跑,相当于同时为两台旗舰手机满血复活;而双口模式下,各品牌策略分化明显——有的侧重单设备极速补能,有的则优化多设备均衡供电。这种差异恰似不同餐厅的菜单设计:有的专攻主菜分量,有的讲究套餐搭配的艺术。消费者在选择时需权衡自身设备组合与使用场景,如同挑选武器库中的复合型装备。

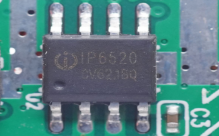

芯片级硬核支撑:车规级元器件的生存智慧

支撑这些炫酷数据的根基,是经过严苛认证的车规级芯片体系。与传统消费电子不同,车载环境要求元器件能在极端温度、剧烈震动下稳定运行,犹如特种兵穿越沙漠戈壁仍保持战斗力。多协议融合的技术挑战更甚于军事演习——需要在同一块电路板上实现PD、QC、SCP等多种协议的无缝切换,这考验着工程师对电磁干扰、热管理的精密调控能力。可以说,每一颗芯片都是微型指挥官,统筹着电流大军的高效调度。

液冷超充:重新定义能源补给范式

超级充电桩作为液冷充电系统的神经中枢,正在改写电动汽车用户的出行半径认知。其工作原理类似人体血液循环系统:冷却液带走多余热量的同时,确保大电流持续注入电池组。实测数据显示,这类设备可将充电时间压缩至传统桩的一半以内,且全程保持电池温度恒定如初春湖水。这种技术跃迁不仅缩短了等待时长,更使充电站从“能量驿站”进化为“动力港湾”,让用户获得燃油车时代无法想象的补能效率。

生态协同:车联网时代的智慧充电网

当车联网技术渗透至每一个充电节点,整个系统便拥有了自我进化的生命体征。车载充电器与充电桩、电池管理系统形成动态三角关系:前者实时反馈车辆状态,后者据此调整输出策略,如同交响乐团中指挥家与乐手的心有灵犀。例如,在导航预判到前方服务区时,系统可提前预热电池至最佳受电温度;遭遇突发路况时,又能自动切换保守模式保障安全。这种智能化的能量舞蹈,让充电过程从机械操作升华为智慧交互的艺术表演。

站在技术革命的潮头回望,车载超级快充已超越单纯的硬件竞赛,演变为涵盖电力电子、通信协议、热管理、人工智能的综合解决方案。它既是工程师在毫米级PCB板上雕刻的能量奇迹,也是连接人机交互新纪元的数字桥梁。随着产业链协同效应的持续放大,这场静默的革命终将重塑人类对移动能源的认知边界,让“充电焦虑”成为历史词典中的陈旧词汇。