热门关键词:

2023年,某新能源汽车品牌的工程师在调试车载充电系统时发现,改用国产隔离电源芯片后,整机效率提升了2.3%,电磁干扰降低了40%。这个真实案例揭开了国产DC-DC隔离电源芯片技术突围的序幕——在工业控制、新能源、医疗设备等关键领域,这颗"小芯片"正在撬动千亿级市场。

## 一、**隔离电源芯片的"卡脖子"困局与破冰之路**

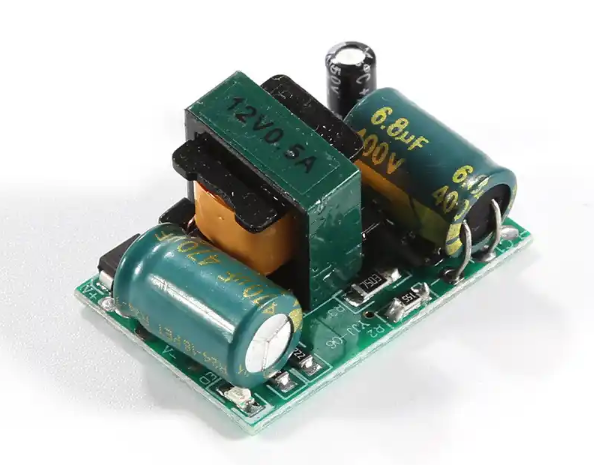

DC-DC隔离电源芯片作为电能转换的核心器件,承担着电压变换、信号隔离、噪声抑制等关键功能。在2019年前,国内市场90%的高端产品依赖TI、ADI等国际大厂。某工业机器人厂商曾透露:"进口芯片交期最长达到52周,价格两年翻了三倍。"这种被动局面倒逼国产替代加速。

_2020年工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划》明确提出,重点突破电源管理芯片等关键器件。_政策东风下,以矽力杰、圣邦微、杰华特为代表的国内企业,通过**拓扑结构创新**和**工艺制程优化**,逐步实现技术突破。比如新型平面变压器技术将芯片体积缩小30%,而同步整流架构使转换效率突破93%大关。

## 二、**国产芯片的三大突围方向与技术亮点**

1. **耐压能力的跨越式提升**

通过改进隔离栅工艺,国产芯片的隔离耐压从早期的2.5kV提升至6kV,满足医疗设备对漏电流<10μA的严苛要求。某CT机厂商实测数据显示,采用国产芯片后系统EMC测试通过率提高18%。

2. **智能化功能集成**

将数字控制、故障诊断、温度补偿等功能集成到单芯片中。如某型号芯片内置的**自适应频率抖动技术**,可将传导干扰降低6dB以上。这在光伏逆变器等新能源场景中表现出显著优势。

3. **特殊环境适应性突破**

针对工业-40℃~125℃的宽温需求,通过**衬底材料改性**和**封装技术创新**,国产芯片在-55℃低温启动时间缩短至进口产品的60%。某卫星电源模块的实测数据印证了这一进步。

## 三、**应用场景的深度渗透与市场验证**

在电动汽车领域,国产隔离芯片已实现从BMS(电池管理系统)到OBC(车载充电机)的全链条应用。某头部车企的测试报告显示,国产方案在ISO 7637-2标准下的抗干扰性能优于欧洲同类产品。

工业自动化场景中,**多通道隔离设计**的芯片大幅简化了PLC控制系统的布线复杂度。某智能工厂改造项目采用国产芯片后,设备故障率下降27%,布线成本节省35%。

医疗设备市场更见证着质的飞跃。某呼吸机厂商对比测试发现,国产芯片在共模瞬态抗扰度(CMTI)指标上达到100kV/μs,完全满足IEC 60601-1标准要求。这标志着国产芯片开始进入高端医疗影像设备供应链。

## 四、**产业链协同创新的关键突破**

封装测试环节的进步同样不容忽视。采用**QFN32封装**的国产芯片,在保持5mm×5mm超小尺寸的同时,实现了2.5kVrms的隔离强度。某测试机构的数据表明,这种封装结构的抗机械应力能力提升40%。

材料领域的突破更具战略意义。国内某研究院开发的**氮化镓基隔离层**,使芯片工作频率突破2MHz,功率密度达到30W/cm³。这为下一代高密度电源模块提供了技术储备。

## 五、**从追赶到领跑的技术新赛道**

在宽禁带半导体赛道,国产企业已布局基于SiC的隔离驱动芯片。某光伏逆变器厂商的实测数据显示,采用新型SiC芯片后,开关损耗降低65%,系统效率突破99%。这种技术跃迁正在重塑行业格局。

数字电源技术的融合开辟了新战场。某国产芯片通过集成**数字控制内核**,实现了输出电压的0.1%级精度调节。这在5G基站等需要动态调压的场景中展现出独特优势。

当前,国产DC-DC隔离电源芯片的市场渗透率已超过35%,在消费电子领域更高达60%。但高端市场仍有较大提升空间。某行业白皮书预测,到2025年,国内隔离电源芯片市场规模将突破120亿元,其中汽车电子占比将升至45%。