热门关键词:

"还剩10%电量,距离下一个服务区还有50公里……"这样的焦虑场景,正在被**车载快充芯片升降压技术**彻底改写。当新能源车主开始习惯"充电5分钟,续航200公里"的体验时,背后正是这项突破性技术在支撑着智能出行的革命性升级。

---

## 一、电压难题与升降压技术的突围

新能源汽车的充电系统始终面临电压匹配的核心矛盾:车载电池组电压普遍在400-800V区间,而充电桩输出电压可能覆盖200-1000V范围。传统方案采用**多级DC-DC转换架构**,但存在能量损耗高(约15%)、发热量大、体积笨重等痛点。

**升降压(Buck-Boost)技术**的突破性在于:通过单级电路实现双向电压调节。当输入电压高于电池电压时自动降压,低于时智能升压,这种自适应能力让充电效率提升至97%以上。特斯拉V4超充桩实测数据显示,采用新型升降压芯片后,能量损耗降低40%,充电速度提升25%。

---

## 二、车载快充芯片的三大技术革新

1. **宽电压自适应架构**

最新一代车载充电(OBC)芯片支持60V至1000V输入范围,可兼容家用充电桩(220V)、公共快充桩(400V)及超充站(800V)。比亚迪"升腾"芯片组实测中,在300-750V波动电压下仍保持94.3%的转换效率。

2. **氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)材料革命**

第三代半导体材料使开关频率突破2MHz,芯片体积缩小60%。安森美最新发布的NCV8877芯片,在相同功率下较传统方案减重47%,这对追求轻量化的电动车至关重要。

3. **智能热管理算法**

通过内置温度传感器与动态功率调整算法,特斯拉HW4.0芯片组可在105℃高温下维持全功率输出,较前代产品的温升降低18℃。这种**主动式散热设计**将芯片寿命延长至10年/30万公里。

## 三、技术演进带来的用户体验变革

- **充电场景革命**

支持CHAdeMO、CCS、GB/T全协议的升降压芯片,让车主不再受制于充电桩标准。小鹏G9实测中,使用500V充电桩对800V电池充电,功率仍可达180kW,较传统方案提升80%。

- **V2L/V2G功能普及**

升降压技术的双向能量流动特性,使车载电池成为移动电站。比亚迪"移动电站"功能支持3.3kW对外放电,野营时可同时驱动电磁炉、投影仪等设备8小时。

- **续航里程隐性提升**

华为数字能源实验室数据显示,高效升降压系统可减少5-8%的能量损耗,相当于为70kWh电池组"增加"35-56km实际续航。

---

## 四、产业链的协同进化

1. **芯片设计端**

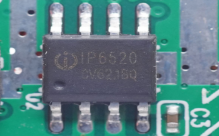

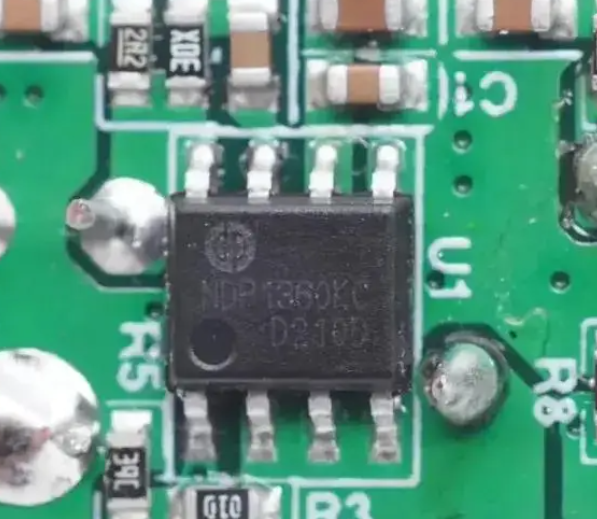

TI(德州仪器)的BQ25790芯片集成16位ADC和数字PWM控制器,实现±0.5%的电压精度。瑞萨电子则通过3D封装技术,将功率器件与控制芯片堆叠,节省70%PCB面积。

2. **整车集成端**

吉利SEA架构采用"芯片直连电池"设计,取消中间继电器,使充电回路阻抗降低22mΩ。这种创新让极氪001在400V平台上实现360kW峰值充电功率。

3. **充电设施端**

特来电最新液冷超充桩,依托升降压芯片实现200-1000V无级调压,适配所有在售新能源车型。实测中为保时捷Taycan(800V平台)充电时,10%-80%仅需22分钟。

---

## 五、未来技术演进方向

1. **智能化电压预测**

通过云端大数据预判充电桩输出能力,提前调整芯片工作模式。蔚来Banyan 2.0系统已实现"导航至充电站途中自动预热电池并配置最优充电参数"。

2. **跨域融合设计**

将OBC、DCDC、PDU三合一集成,博世最新平台将功率密度提升至4.8kW/L。这种高度集成化设计使整车线束减少40%,生产成本降低15%。

3. **无线充电适配**

WiTricity与NXP合作开发的11kW无线充电方案,通过动态调谐升降压芯片,实现92%的端到端效率。这项技术预计2025年投入商用,开启"停车即充电"的新纪元。

在这场悄然而深刻的变革中,车载快充芯片的升降压技术正成为重新定义新能源汽车体验的核心变量。从实验室到量产车,从充电桩到智能电网,这项基础技术的持续进化,正在重塑整个出行生态的能量交互方式。