热门关键词:

在电子设计领域,我们常常会遇到这样一种需求:既要为负载提供稳定的电压,又要保证电流精确可控。比如为锂电池充电,初期需要恒定电流快速充入,电压接近阈值时又需切换为恒定电压进行补电;又如驱动LED灯串,需恒定电流以保证亮度一致,同时限制电压以免烧毁灯珠。这类场景下,DCDC恒流恒压(CC-CV)电路便成为工程师手中的关键工具。

dcdc转换器的基本角色

简单来说,DCDC转换器就像一个智能电力调度员。它的核心任务是将一个电压等级的直流电,高效地转换为另一个电压等级的直流电。例如,将车载电池的12V电压,平稳地降至手机充电所需的5V。这个“调度员”通过高频开关操作(像快速开合的水龙头)配合电感、电容等元件储存和释放能量,最终实现电压的变换与稳定。

而恒流恒压功能,则是为这位“调度员”赋予了更精细的指令。它不仅要知道目标电压是多少,还要时刻监控电流大小,根据预设的规则进行优先级管理。通常,电路会设置一个电压上限(CV点)和一个电流上限(CC点)。当负载较轻时,电路优先工作在恒压模式,像一条设定好水位的河道,电压稳定,电流由负载需求自然决定。一旦负载加重导致电流试图超过预设的CC点,电路会立即切换至恒流模式,此时如同给河道加装了流量调节阀,优先保证电流精确稳定在设定值,而电压则会适当降低。

恒流恒压电路的实现核心:反馈与控制

实现恒流恒压的关键,在于一双敏锐的“眼睛”和一个聪明的“大脑”。这双“眼睛”是电压采样电阻和电流采样电阻。电压采样电阻通常通过电阻分压网络,像测量身高一样,按比例“读取”输出电压值。电流采样则通常借助一个串联在回路中的小阻值电阻(称为采样电阻),当电流流过时,会在这个电阻上产生一个微小的电压差,测量这个电压差就能精确反推出电流大小,其原理如同通过测量一段水管两端的压力差来推算水流速度。

聪明的“大脑”则是指控制芯片,例如专用的DCDC控制器或微控制器(MCU)。它持续监测来自“眼睛”的电压和电流信号,并与内部设定的基准值进行比较。这个比较过程可以想象成一位经验丰富的驾驶员在同时看着车速表(电压)和转速表(电流)。当车辆下坡时,为防止超速,他会轻点刹车保持车速恒定(恒压);当车辆需要爬陡坡时,为防止发动机过载,他会降档保持转速在最大扭矩区间(恒流)。控制芯片根据比较结果,实时调整开关管的占空比(即一个周期内导通时间所占的比例),从而动态调节能量输送,实现恒压或恒流的稳定输出。

一种典型的DCDC恒流恒压电路解析

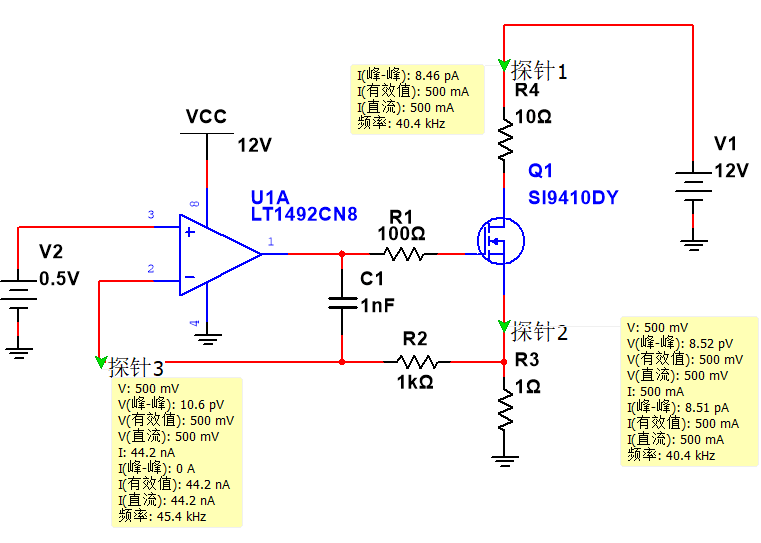

让我们以一个基于常见开关稳压器芯片的降压型(Buck)恒流恒压电路为例,剖析其核心构成。

功率级与储能元件:这是电路的能量主干道。输入电压通过开关管(如MOSFET)的快速通断,产生高频的脉冲电压。电感L作为储能核心,在开关导通时储存磁能,在开关关断时释放电能,如同一个蓄水池,平滑水流的波动。电容C则进一步滤除输出电压的纹波,确保供电平滑稳定。

反馈网络与基准源:这是电路的感知系统。输出电压通过两个精密电阻R1和R2组成的分压器,被按比例衰减后送至控制芯片的反馈(FB)引脚。芯片内部有一个高精度的基准电压源(例如1.2V),FB引脚的电压会与这个基准电压进行比较。如果FB电压偏离基准,芯片便调整开关占空比进行纠正。这就是恒压控制的基础。

电流检测与运放比较:为了实现恒流,需要在输出回路中串联一个毫欧级别的电流采样电阻Rsense。它两端的电压Vsense(Vsense = Iout * Rsense)精确反映了输出电流的大小。这个微小电压信号被送入一个运算放大器(作为比较器或误差放大器)进行放大。放大后的信号再与一个代表目标电流值的基准电压(可由DAC或电阻设定)进行比较。当检测到的电流信号超过设定基准时,运放输出会“告知”控制芯片,芯片会立刻降低输出电压以限制电流,使其稳定在设定值。

控制逻辑与模式切换:整个系统遵循“或”逻辑原则。电压反馈环路和电流反馈环路会各自产生一个误差信号。控制芯片始终选择那个要求降低占空比的信号作为执行依据。在恒压区,电流误差信号小,电压环主导;一旦进入恒流区,电流误差信号变得更大,电流环便取得主导权,自动实现无缝切换。这种设计确保了电路工作的自动化和可靠性。

恒流恒压电路的应用场景展望

DCDC恒流恒压电路的应用早已渗透到众多领域。在消费电子中,它是智能设备快速、安全充电的守护者。在工业自动化领域,它为伺服驱动器、PLC模块提供精确可靠的电力。在新能源系统中,无论是光伏最大功率点跟踪(MPPT)控制器,还是电池储能系统的充放电管理,都离不开它的身影。在LED照明行业,它更是保证成千上万颗灯珠亮度均匀、寿命长久的基石。

随着技术的发展,此类电路的集成度越来越高,数字控制方式也越来越普及。工程师可以通过软件灵活配置参数,甚至实现自适应调整,大大提升了设计的便捷性和系统的智能化水平。理解其工作原理,就如同掌握了一把钥匙,能够帮助我们更高效地应对各种复杂的电源管理挑战,设计出更节能、更稳定、更智能的电子系统。